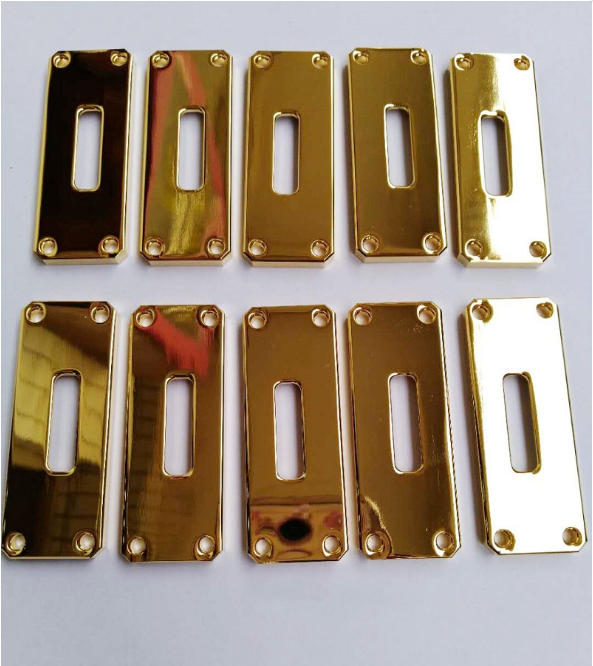

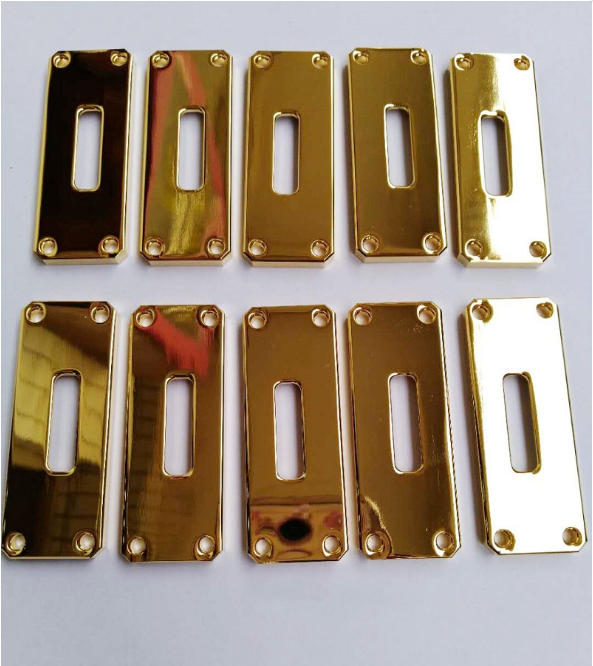

在当今高速发展的工业与科技领域,金属材料的表面处理技术扮演着至关重要的角色,其中

镀金加工工艺因其卓越的导电性、耐腐蚀性和美观度而备受青睐。然而,当这些镀金部件置身于高温工作环境中时,一个不容忽视的现象悄然发生——那就是高温环境下镀金层的扩散行为差异。本文将深入探讨这一现象背后的科学原理、影响因素及其对产品性能的潜在影响,旨在为相关行业的工程师和技术人员提供有价值的参考。

一、高温环境对镀金层的挑战

随着电子设备小型化、高性能化的发展趋势,以及航空航天、汽车制造等领域对极端条件下材料稳定性的要求日益提高,了解并控制高温环境下镀金层的扩散行为差异变得尤为重要。在高温条件下,金属原子的活动能力增强,导致镀层与基材之间的界面处可能发生元素的相互渗透,即所谓的“扩散”。这种扩散不仅改变了原有的材料结构,还可能引发一系列连锁反应,如硬度下降、颜色变化乃至功能失效。

二、影响扩散行为的关键因素

温度水平:显而易见,温度是决定扩散速率的首要因素。随着温度的升高,原子振动加剧,促进了原子间的跳跃交换,从而加速了扩散过程。不同温度区间下,高温环境下镀金层的扩散行为差异尤为显著,表现为扩散深度和速度的不同。

基材材质:不同的基材(如铜、镍、银等)具有不同的晶体结构和热膨胀系数,它们与金的结合力及相互作用方式各异,直接影响到扩散的程度和模式。例如,某些合金成分可能会促进或抑制特定方向上的原子迁移,进一步加剧了高温环境下镀金层的扩散行为差异。

镀层厚度与纯度:较厚的镀层理论上能提供更长的屏障效应,减缓扩散速度;而高纯度的金则减少了杂质引起的缺陷,降低了扩散通道的形成概率。因此,合理设计镀层参数对于调控高温环境下镀金层的扩散行为差异至关重要。

热处理历史:材料的前期加工状态,包括冷加工变形、退火处理等,都会影响其微观组织结构,进而影响到高温下的扩散特性。预处理工艺的选择需谨慎考虑,以优化最终产品的耐高温性能。

三、实践应用中的应对策略

针对上述影响因素,行业内采取了一系列措施来有效管理高温环境下镀金层的扩散行为差异:

选择合适的基底材料:根据应用场景的具体需求,选用与金相容性好、热稳定性高的基材。

优化镀层结构:通过多层复合镀、梯度镀等方式,构建更为复杂的界面结构,以提高抗扩散能力。

添加中间阻挡层:引入如镍、钴等过渡金属作为缓冲层,有效阻隔金与其他金属直接接触,减少不必要的扩散。

精确控制工艺参数:利用先进的沉积技术和严格的温控系统,确保镀层的均匀性和致密性,降低缺陷密度,从而减缓扩散进程。

四、案例研究与未来展望

近年来,多项研究表明,通过对高温环境下镀金层的扩散行为差异进行精细化调控,可以显著提升电子元器件的使用寿命、提高焊接接头的质量稳定性,甚至在极端条件下保持光学器件的高反射率。未来,随着纳米技术和表面工程技术的进步,我们有望开发出更加智能的材料设计方案,实现对

镀金层扩散行为的精准预测与控制,为高端装备制造开辟新的可能。

总之,深入理解和掌握高温环境下镀金层的扩散行为差异,不仅是提升产品质量的关键,也是推动技术创新的重要驱动力。面对不断变化的应用需求和技术挑战,持续的研究与探索将是通往成功的必经之路。